本日は、パナと東芝ライテックが電球型蛍光灯から撤退するにあたっての考察です。

久我山「答え、眩しい」

柾「いや、まぁそうなんだけどね」

久我山「違いましたか? ああ、最近だと眩しくない製品が多いみたいっすけど」

柾「そうだね。だけど、以前に入れたところはまだチップタイプが多くて、グレアがひどいままだろうね」

久我山「そうっすね。先日東京駅に行ったんすけ、照明の多くがLEDになってましたよ。他の駅でもホーム難からの蛍光灯は初期型スリットタイプのLEDでかなりきつかったっすね」

柾「それは、、粒一つ一つがわかるタイプか。高低差のあるホームで、下のホームの電車内から上のホームが見ると、かなり不快だろうな」

久我山「【省エネは重要だ】【LEDは省エネだ】ってマスコミも騒いだっすからね。利用者は不快でもクレームつけにくいでしょうね」

柾「空調の温度設定28℃のときも思ったけど、『省エネのためなら我慢しろ』という風潮は、バカの極みだな。我慢大会をやってるんじゃないっつーの」

久我山「重要なのは、工夫してエネルギーの効率を上げたり、損失を減らしたりすることなんだと思うんすけどね」

柾「その通りだと思うんだけどね。役所ってやつは、結果である使用量さえ減ればいいという認識だから」

※省エネ法で年1%削減を要求している時点で、彼らは自らその意思を証明しています。

久我山「お先は真っ暗ですね。LEDで明るくすることは出来ないんすか?」

柾「どうやら、少なくとも産業界は、蛍光灯や白熱球では未来を照らすことは出来ないと判断したみたいだね」

久我山「LEDならできると?」

柾「それはわからないけど、パナソニックは蛍光灯事業から順次撤退を表明したしね」

久我山「そうなんすか?」

柾「案内が来てたろ? 『電球型蛍光灯 生産完了のご案内』ってやつ。中身を見ると、従来型の照明器具を終了するんだとさ」

久我山「それだと、蛍光灯は残ってもHf型っすか?」

柾「そうなるんだろうなぁ……しかし、Hfは20Wタイプとか効率を考えると、グローやラビットと変わらないし、値段が高い。Hfの利点は40Wからだろ」

久我山「てか、20WタイプのHfのランプって、FHF16のランプでしょ? FLR20のランプと長さが違うわけで、簡単にやめるとはいかないんじゃないんすか?」

柾「その辺は、日本の産業界の問題だろうな。直管タイプは、40W型以外の規格は全部国際規格から外れた独自規格だし」

久我山「……豚肉の関税を思い出しましたよ。あれも国内産業を守るために、国産の豚肉の値段に合わせて税が設定されてるんすよね?」

柾「差額関税制度のこと? 確かに豚肉だけ残ってるらしいね」

※差額関税制度

久我山「そうっすよ。あれがなければ、ソーセージとかもっと安くなるっす」

柾「制度の目的が果たせているかどうか? という点では疑問があるけど、、、まぁ、それはこれに限らず全法律ともに言えるけど、、、で、LEDの件だけど」

久我山「どういう話でしたっけ?」

柾「LEDは、明るいか眩しいか暗いか?」

久我山「パナが蛍光灯撤退してLEDに力を入れるんなら、未来は明るんじゃないっすか? ああ、でも青色が悪いんでしたっけ?」

柾「青色波長で殺虫効果ってやつね。あれ、どう思う?」

久我山「そうっすね。まず比較する光束量が同量の波長で比較したのか? っていう疑問があります」

柾「なるほど。確かに条件は同じにしないと意味はないよな」

久我山「まだあります。特殊環境によるストレスの問題もあります」

柾「同意だな。死亡する波長のみ当てた場合と、自然環境を再現しつつ死亡する波長を当てた場合と、全波長を同様にあてた場合とで比較しないと評価できないだろう」

久我山「最後に、これは報道の仕方の問題でしょうけど、LEDのみの問題なのか、蛍光灯でも同じ状況が再現されるのかどうかという点ですね」

柾「東北大は【波長】でありLEDとまで特定してなかった気もするな。となると、青色蛍光灯でも殺虫効果がある可能性はあるし、三波長蛍光灯も同様かな」

久我山「LEDテレビや照明を貶めるような悪意が見えるんすよね」

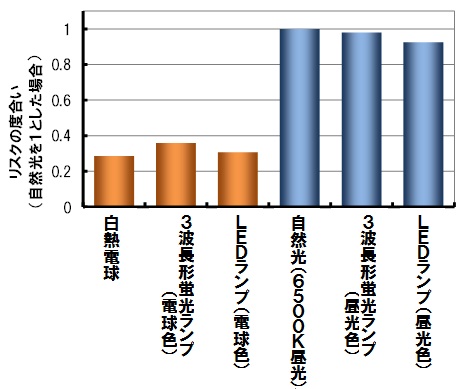

柾「この辺りは整理しようか。BHの問題として挙げられるのは、問題になるLEDの青色の特定波長成分が他の照明より高い割合を示していることに由来している。だけど、問題だと取り上げられている白色LEDのスペクトルで作られたLED照明を色温度についは不思議と言及されないんだよね」

久我山「問題になる白色LEDの色温度って、何度なんですか?」

柾「問題として挙げられ始めたのが、2008年頃だと記憶している。スペクトルもその当時のものが使用されてたね。で、その時普及していたLED照明の色温度は7000K~7500Kかな」

久我山「そんなに高いLED照明ってないんじゃ?」

柾「今はない。色温度が落ちれば落ちるほど、問題となる青色成分は低くなってる。4000K~5000Kあたりの照明なら、蛍光灯の方が問題となる青色成分の含有率が高いらしい。実際に某大型掲示板の有志が計算してた。なので一般的なLEDとして紹介されているスペクトルが、今でも一般的なのか?というのを本来は紹介する人物が証明しなきゃいけない」

久我山「照明はしないでしょうね。 柾さんは現行の照明は問題ないと?」

柾「問題ないんじゃないかな? 実際、比較された記事もあるしねぇ」

ブルーライト(青色光)の生体安全性、LED照明は大丈夫?(後編

久我山「となると、問題は青色を表現する場合、青色成分の波長のうちどの帯域を使用するかが問題ってことでね」

柾「だろうね。なので記事を正と考えれば」

久我山「LED照明の未来を暗いですか?」

柾「十分な検証がされずに、LEDは殺虫効果がある!という情報が先行するなら、影は落とすんじゃないかな?」

久我山「照明としての性能は、明るいと?」

柾「明るい、、と言わざるを得ないよ。現行出回っているものですらインバーター方式の蛍光灯に並び超えてしまったしね。来季はインバーターよりも30%上回る製品が市場を席巻するだろう。少なくとも直管に大きく後れを取る電球蛍光灯は勝ち目はないよ。来季、再来季にもなれば、現行の電球型蛍光灯よりも50%以上省エネ製品が出回るだろうし」

久我山「そこまでですか、、、」

柾「指向性がある、というのはデメリットでもありメリットでもあるしね。デメリットは均一性を損なう、メリットは器具損失を減らせるという」

久我山「なるほど、そのメリットとデメリットの割合の帳尻が問題ってことですか」

柾「本来はね。でも実際、選択が難しいといデメリットは大きい。未来は確かに明るいけど、今、LEDが照らすべきは居室の未来ではなく、廊下やトイレといった人が常駐しないところだよ」

久我山「いつも言ってますね。じゃぁ、居室を明るく照らす未来はいつ訪れます?」

柾「これも前から言ってるけど、LEDの性能の頭打ちは200lm/W。これは器具光束/消費電力での話ね。ランプ単体なら250lm/Wだろう」

久我山「それらの製品が一般に市場に出回ったとき、居室を明るく照らすと」

柾「現行の進捗を見れば、たぶん、二年から三年後の話だと思う」

久我山「そう聞くと、明るい未来は早く訪れそうですね。ちなみにTVはどうなんですか?」

柾「LEDのTVは最初からアウトオブ眼中(死語)なんだよね。BHの問題は正直考えなくてもいいと思う。問題があるなら画面にカットフィルムが張られた製品が出回るだろうし」

久我山「確かに、カットメガネなんてかけるより、カットフィルム張ってもらった方が楽っすね」

柾「正直な事を言おう。さっきも言った通り、青色をどの波長で表現するか?っていうのは青色の色彩の話だから、従来の他の照明とリスクは変わらないと思ってる」

久我山「色彩ってことは、問題となる青色波長は『#******』で表すことができる、と?」

柾「ある程度は絞り込みできる、、くらいかな。で、変にカットすると色彩がへんになるんじゃねーかなー。そもそもBHカットメガネって特定の帯域波長だけカット出来るようなスゲー製品とは思えないし」

久我山「となると、影は残すがLEDバックライト搭載のTVの未来も明るいと?」

柾「わかんない。TVのコンテンツが振るわないから、モニタとしてみるかTVとしてみるかで評価が分かれるかなぁ」

久我山「TVは暗いと」

柾「うん。TVを大型化するなら、プロジェクターを利用したシアター化した方がコスト的にも省エネ的にも優しいしね。モニタは読めないかな。パソコン用途で言えば大きさはこれ以上大きくする意味は無さそうだし、ヘッドマウントディスプレイの進捗次第という気がする」

久我山「個人的にはスマートフォンに使用されてるELパネルの未来の方が明るきがしますが」

柾「ELは大型化に失敗したから、棲み分けるんじゃないかな。まぁ、パソコンのモニタくらいまでEL化しそうだから、わりとTVやモニタ用途としてのLEDの未来は暗いかも」

久我山「照明としては明るいが、TVとしては暗い、、、というのが結論ですか?」

柾「今のところはね」

素朴な疑問なんですが

返信削除その1

懐中電灯はLEDが明るくて良いのですが、あれと電球の懐中電灯の違いはなんですか?

その2

蛍光灯撤退は水銀条約の関係が大きいと思います。実際の害ってどうなんですか?

おばQさま、まいどです!

削除懐中電灯の電球というと、クリンプトン球でいいでしょうか?

違いというと、これまた難しいのですで、砲弾型LEDを基準にあまり比較されない面で考えて上げてみますと、、、

要求される電圧の違いで、LEDは電池3つで点灯する点がメリットとして上げられ、デメリットとして極性があるので電池を逆向きにつけてしまうと点灯しない点、そしてランプ交換が出来ない点でしょう。

さらに落とし穴を上げれば、クリンプトン球と同程度の光束を持たせるために複数のLEDを付けなければならないので、電池の数を減らせてもその分増えたLEDの球数で補ってやらねばならないという面です。あれ?メリットが消えたぞw

こういってはなんですが、懐中電灯の使用頻度なんて多くないんですから、ランプ切れなんて心配する必要も無ければ、無理に値段の高いLED懐中電灯にするメリットはないと思ってます。

>蛍光灯撤退は水銀条約の関係が大きいと思います。

なるほど、確かにその面は考えてませんでした。うっかりです。

>実際の害

廃棄時の分解やリサイクルのことを考えれば、LED電球も蛍光灯電球も同じくらい有害じゃないかと(ぉ

なるほど、つまり従来の電球を使った懐中電灯でも寿命とか電池のもちを無視すればLEDと同じということですね

削除自転車や散歩などで夜間出歩くことが多いとか、そういうケースであればLEDの恩恵をある程度受けることが可能でしょうが、そうでなければ従来品で十分ではないかと。

削除蛍光灯事業における最大のリスクは価格破壊ではないかと。LEDが台頭する数年前から「当社から買えば市価の半額」という売り込みがアチコチからありました。某大手電器メーカーの蛍光管も、市の名前になっている電器メーカーのOEMですし。これ以上安くなってパイが減れば、事業としてウマミが無くなるのでしょう。

返信削除名古屋鶏様、まいどです。

削除購入側は安くてありがたいんですけど、技術的にも歩留りが停止してしまった点もしんどいですよね。

無極性もいまいち効率の伸びがいまいちでしたし、、、、

企業的にも新技術に移行せざるを得なかったの鴨